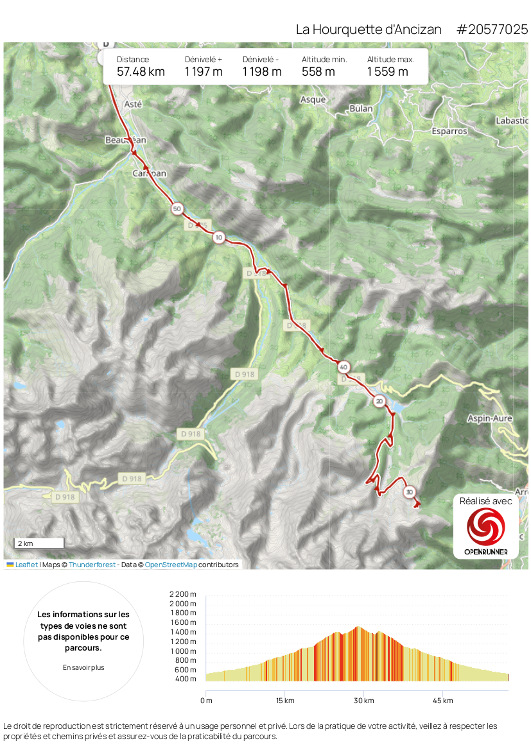

La Hourquette d’Ancizan, le vendredi 30 août

Bagnères-de-Bigorre - 57 km / 1160 d+

Il était 13 heures. Nous rentrâmes tout juste d'une dernière sortie durant laquelle nous eûmes fait l'ascension du col de la Hourquette d’Ancizan. S’il n’était pas le plus connu, il n'en restait pas moins une petite merveille. Un must (have) comme le formule cette locution quelque peu étrange. Laissant sur notre gauche le lac de Payolle, le pied du col, à l’abri dans le bois, était le plus difficile. Les pentes étaient exigeantes mais l’environnement, lui, tout à fait fantastique. Mais ce n'était que lorsque l’on sortit de l’ombre que la véritable identité du col éclata au grand jour. Un cirque d’un vert éclatant avec les montagnes en toile de fond. Les cabanes des estives de Camoudiet se mêlaient soigneusement au tableau. L’endroit était sauvage et apaisant. Plus loin, une courte descente permit d’apprécier les panoramas fabuleux dans lesquels paissaient les troupeaux en liberté. Au fond du vallon, les eaux scintillantes à l’éclat du soleil du torrent des sources de l’Artigou s’écoulaient paisiblement. Enfin, dans un dernier sursaut d’orgueil, la route se redressa de nouveau jusqu’au sommet à partir duquel nous pûmes observer le Pic du Midi, vaisseau de nos étoiles pyrénéennes.

Il était 13 heures. Nous rentrâmes tout juste d'une dernière sortie durant laquelle nous eûmes fait l'ascension du col de la Hourquette d’Ancizan. S’il n’était pas le plus connu, il n'en restait pas moins une petite merveille. Un must (have) comme le formule cette locution quelque peu étrange. Laissant sur notre gauche le lac de Payolle, le pied du col, à l’abri dans le bois, était le plus difficile. Les pentes étaient exigeantes mais l’environnement, lui, tout à fait fantastique. Mais ce n'était que lorsque l’on sortit de l’ombre que la véritable identité du col éclata au grand jour. Un cirque d’un vert éclatant avec les montagnes en toile de fond. Les cabanes des estives de Camoudiet se mêlaient soigneusement au tableau. L’endroit était sauvage et apaisant. Plus loin, une courte descente permit d’apprécier les panoramas fabuleux dans lesquels paissaient les troupeaux en liberté. Au fond du vallon, les eaux scintillantes à l’éclat du soleil du torrent des sources de l’Artigou s’écoulaient paisiblement. Enfin, dans un dernier sursaut d’orgueil, la route se redressa de nouveau jusqu’au sommet à partir duquel nous pûmes observer le Pic du Midi, vaisseau de nos étoiles pyrénéennes.

La dernière image que j’emportai de cette semaine fut celle d’une abeille butinant les vertus sucrées d'une passiflore bleue toute éclose. Son pistil, les dessins de sa corolle faisaient d’elle une fleur exceptionnelle souvent surnommée fleur de la passion. Un dernier clin d’œil de la nature tant elle me paraissait sur l’instant symbolique. Il est des réflexions qui s’émancipent du périmètre d’un esprit cartésien. Dans une certaine mesure, à l’instar de cet insecte pollinisateur, les touristes ne viennent-ils pas glaner le nectar doux et délicieux qu'offre chaque région, chaque pays pour nourrir leur curiosité et s’enrichir de ces ailleurs ? Bien sûr, certains pourraient en tenir d'autres représentations. Moi-même, en ai-je seulement cette unique interprétation ? Il est là le pouvoir de l’imagination.

Elle est en même temps un refuge face à la réalité et le prolongement de cette dernière. Elle est un formidable espace de liberté dans lequel tout se conjugue à l’infini. Elle est une fenêtre ouverte sur un monde fécond et captivant où tout est accessible. Un monde où naissent des histoires pouvant être d’une banalité confondante ou d’une inventivité exaltante. Elle est un moteur inépuisable d’évolution et de progrès. Elle est celle par qui de fabuleuses avancées sont possibles. Elle est un laboratoire d’expérience et d’expression où rien n’est irréversible. Oui, l’imagination est tout ça à la fois. Mais l’imagination est avant tout un trait d’esprit parfait. Une puissance personnelle et prégnante dans laquelle nous sommes invulnérables.

Fin d’aventure à Martel, le samedi 31 août

Rocamadour – 52 km / 815 d+

Alors que nous choisirons de passer deux nuits au camping Les Gigales de Rocamadour, coupant ainsi le trajet retour, nous percevrons en soirée, l’incroyable richesse de sa Cité religieuse aux 126 miracles. Il était impossible d’explorer la vallée de la Dordogne sans visiter ce qui devait être l’un des plus beaux villages de France. Mon frère écrira à posteriori : « C’est impressionnant cette faculté de construire là où rien ne semble être possible. J’avais vu plusieurs reportages sur le lieux mais chaque recoin, chaque porte, chaque toit, chaque façade regorgent de détails qu’il faudrait des heures à énumérer ». Au propre comme au figuré, je lui emboîterai le pas. Le moindre recoin fourmillera de détails qui raconteront leur propre histoire. Il flottera dans l’air les vibrations des tailleurs de pierres d’antan. Les poètes se hasardèrent à décrire en ces termes très imagés ce grand puzzle vertical où chaque pièce semblera trouver sa place idéale :

Alors que nous choisirons de passer deux nuits au camping Les Gigales de Rocamadour, coupant ainsi le trajet retour, nous percevrons en soirée, l’incroyable richesse de sa Cité religieuse aux 126 miracles. Il était impossible d’explorer la vallée de la Dordogne sans visiter ce qui devait être l’un des plus beaux villages de France. Mon frère écrira à posteriori : « C’est impressionnant cette faculté de construire là où rien ne semble être possible. J’avais vu plusieurs reportages sur le lieux mais chaque recoin, chaque porte, chaque toit, chaque façade regorgent de détails qu’il faudrait des heures à énumérer ». Au propre comme au figuré, je lui emboîterai le pas. Le moindre recoin fourmillera de détails qui raconteront leur propre histoire. Il flottera dans l’air les vibrations des tailleurs de pierres d’antan. Les poètes se hasardèrent à décrire en ces termes très imagés ce grand puzzle vertical où chaque pièce semblera trouver sa place idéale :

Les maisons sur le ruisseau, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises, le château sur les rochers.

Ici, tout se dressera à la verticale entre la rivière Alzou et les cieux. Les différents niveaux de la cité s’agripperont à la falaise de façon agile et majestueuse comme le ferait le bouquetin dans les parois rocheuses inaccessibles des Alpes. Nous gravirons ainsi les marches du grand escalier que le travail du temps et des milliers de pas des visiteurs et pèlerins contribuèrent à polir, pour ne pas dire éroder. Plus enclin au silence, nous emprunterons ensuite le chemin de croix jusqu’au château en surplomb, sorte de vigie de ce miracle d’équilibre. Il régnera dans l’atmosphère quelque chose d’indéfinissable et d’indicible qui est commun à tous ces lieux chargés d’histoire. Si la foi s’ancrera dans la pierre, la prouesse architecturale sera un défi lancé à la nature qui continuera d’émerveiller quiconque témoignera de l’intérêt à la beauté sous toutes ses formes. Il sera édifiant de constater ce qui fut édifié au Moyen Âge et comment tout ceci savait traverser le temps. Il sera tout aussi admirable de voir à quel point l’homme possédait en lui cette capacité de bâtir des œuvres d’ingénierie remarquables à tous les niveaux. Tout encore, la reconstruction en un temps record de la cathédrale Notre-Dame de Paris rappelle que ce savoir-faire artisanal coule toujours dans les veines de bâtisseurs disposant de la passion et de la volonté de faire rayonner leur corps de métier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales. Ils sont les éclaireurs de notre pays. Ils sont les dépositaires de leur art.

Ici, tout se dressera à la verticale entre la rivière Alzou et les cieux. Les différents niveaux de la cité s’agripperont à la falaise de façon agile et majestueuse comme le ferait le bouquetin dans les parois rocheuses inaccessibles des Alpes. Nous gravirons ainsi les marches du grand escalier que le travail du temps et des milliers de pas des visiteurs et pèlerins contribuèrent à polir, pour ne pas dire éroder. Plus enclin au silence, nous emprunterons ensuite le chemin de croix jusqu’au château en surplomb, sorte de vigie de ce miracle d’équilibre. Il régnera dans l’atmosphère quelque chose d’indéfinissable et d’indicible qui est commun à tous ces lieux chargés d’histoire. Si la foi s’ancrera dans la pierre, la prouesse architecturale sera un défi lancé à la nature qui continuera d’émerveiller quiconque témoignera de l’intérêt à la beauté sous toutes ses formes. Il sera édifiant de constater ce qui fut édifié au Moyen Âge et comment tout ceci savait traverser le temps. Il sera tout aussi admirable de voir à quel point l’homme possédait en lui cette capacité de bâtir des œuvres d’ingénierie remarquables à tous les niveaux. Tout encore, la reconstruction en un temps record de la cathédrale Notre-Dame de Paris rappelle que ce savoir-faire artisanal coule toujours dans les veines de bâtisseurs disposant de la passion et de la volonté de faire rayonner leur corps de métier tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales. Ils sont les éclaireurs de notre pays. Ils sont les dépositaires de leur art.

Aujourd’hui nous nous coucherons tôt. Nous nous serrerons dans l’espace réduit qu’offrira la tente. Lorsque la pénombre du soir viendra masquer le jour, il s’ouvrira un autre monde. Celui dévolu au silence. Un monde où chaque son de la nature revêtira une importance supérieure. Un monde prédisposé au repos du corps et à l’écoute de son cœur. Et dans ce monde, toutes les portes s’entrouvriront. Le luminaire situé bien trop près de notre emplacement transpercera la fine paroi de notre abri. Les fortes pluies annoncées pour le lendemain balaieront d’un revers de main nos dernières envies d’escapades. Nous anticiperons ainsi l’heure du réveil pour maximiser nos chances de ranger la tente au sec. Dans le ciel d’été, la lune, ou tout du moins son dernier croissant, sera la reine de nos nuits et la mère de nos rêves. Et comme prévu ce sera bien sous un temps de chien que nous reprendrons la route du retour, le cœur quelque peu serré de devoir quitter une région que nous aurions aimé découvrir davantage.

Ça commence par un moment de flottement quand le soleil recule

Un parfum d’hésitation qu’on appelle le crépuscule

Les dernières heures du jour sont avalées par l’horizon

Pour que la nuit règne sans partage, elle a gagné, elle a raison

En fait j’aime cette instant, j’vois le changement d’atmosphère

Et si j’y pense un peu j’me demande comment ça peut se faire

Ce miracle quotidien, le perpétuel mystère qui fait qu’en quelques secondes on passe du côté obscur de la terre

– Extrait : “Nuit” – Grand Corps Malade –

Un peu plus tôt dans la journée, les forces me manquaient lors de l’ultime sortie vélo tracée dans le Quercy. Bricolée sur de petites routes de campagne, entre broussailles et murets en pierre sèche, nous traversâmes des villages et hameau avec du patrimoine à tous les étages comme Floirac. Malheureusement mes sensations étaient assez mauvaises, le résultat des efforts déployés jusque-là. Je peinai à rester dans la roue de mon frère. J’accusai le coup. Et c’était finalement dans la cité médiévale de Martel, surnommée la “ville aux 7 Tours”, assis face à la boulangerie-pâtisserie Bottero par ailleurs reconnue comme l’une des meilleures en Occitanie, que ma tête, peut-être autant que mon corps, refusaient de repartir. Même les pâtisseries n’y changeraient rien. Aussi, les singulières gorges de la Dordogne venant entailler les plateaux sauvages me demeureront cachées. Et si cela peut être frustrant, il fallait l’accepter et relativiser. De cette manière là, cette petite défaillance deviendrait un élément clé du récit. Elle resterait également comme une anecdote à raconter tant elle était contrebalancée par des instants plus gratifiants dont la première sortie le samedi précédent avait parfaitement lancé la semaine.

Un peu plus tôt dans la journée, les forces me manquaient lors de l’ultime sortie vélo tracée dans le Quercy. Bricolée sur de petites routes de campagne, entre broussailles et murets en pierre sèche, nous traversâmes des villages et hameau avec du patrimoine à tous les étages comme Floirac. Malheureusement mes sensations étaient assez mauvaises, le résultat des efforts déployés jusque-là. Je peinai à rester dans la roue de mon frère. J’accusai le coup. Et c’était finalement dans la cité médiévale de Martel, surnommée la “ville aux 7 Tours”, assis face à la boulangerie-pâtisserie Bottero par ailleurs reconnue comme l’une des meilleures en Occitanie, que ma tête, peut-être autant que mon corps, refusaient de repartir. Même les pâtisseries n’y changeraient rien. Aussi, les singulières gorges de la Dordogne venant entailler les plateaux sauvages me demeureront cachées. Et si cela peut être frustrant, il fallait l’accepter et relativiser. De cette manière là, cette petite défaillance deviendrait un élément clé du récit. Elle resterait également comme une anecdote à raconter tant elle était contrebalancée par des instants plus gratifiants dont la première sortie le samedi précédent avait parfaitement lancé la semaine.

Alors que mon frère s’en va seul chercher la voiture au camping, rencontrant au passage plusieurs crevaisons, je m’allonge sur un banc, le casque comme un oreiller improvisé, à l’ombre massive d’un monument religieux. Quand le mouvement du corps s’arrête, celui de l’esprit se met en branle. Je ferme les yeux. Je me détends et je me laisse bercer par le flot de la pensée. La mémoire est un bateau qui navigue contre son courant. Dans ce voyage, je suis mon propre passeur. Ma destination : le vendredi 23 août. Je rembobine le film de mes souvenirs. Mais déjà, certaines pièces sont floues. D’autres manquent. Le cerveau a-t-il commencé son inévitable tri ? Je tricote mes idées au gré des souvenirs restants. Je tâche d’imaginer ceux que je vivrai par la suite. Je les efface pour finalement les retricoter d’une manière différente. J’en retrace le déroulé sans forcément respecter un ordre chronologique. J’en esquisse les contours. Je me perds parfois dans des digressions. Je construis un récit périlleux pour moi dans lequel je ne sais plus trop quel temps utilisé ni trop comment l’ordonner. Je fais alors de mon mieux en espérant l’indulgence. Je façonne et je l’étoffe en m’inspirant très librement de lectures et de visionnages faits durant l’année écoulée. Mais plus encore, d’inspirations personnelles. Sans jamais perdre de vue la trame principale. Celle que nous avons croqué en duo. Je me balade par saut de puce dans ce monde virtuel né des instants et des images imprégnées depuis lors. Bref, j’ouvre le livre de nos aventures pyrénéennes. Des histoires qui peuvent paraître ordinaires mais dont la valeur est considérable.

C’est ainsi que je repensais à cette semaine depuis le long trajet à partir de Saint-Etienne ; les gorges encaissées de la Loire, les Hautes-Chaumes presque désertiques, la traversée de villes cossues, etc. Ou bien ce petit jeu pas si évident qui consistait à trouver chacun son tour un mot à la terminaison en -noir. Et puis il y eut la visite malheureusement chronométrée d’Albi. De ce fait, nous ne pûmes en saisir tous les trésors d’architecture. Mais ce fut avec une émotion non feinte que nous déambulâmes dans les rues pavées du centre historique, que nous parcourûmes les alentours du palais épiscopal d’une rare puissance ou que nous visitâmes l’imposante cathédrale Sainte-Cécile où chaque mur arborait des fresques toutes plus belles les unes que les autres. Les briques aux couleurs rouges orangées posèrent des fondations solides sur lesquelles nous pourrions bâtir une merveilleuse semaine.

C’est ainsi que je repensais à cette semaine depuis le long trajet à partir de Saint-Etienne ; les gorges encaissées de la Loire, les Hautes-Chaumes presque désertiques, la traversée de villes cossues, etc. Ou bien ce petit jeu pas si évident qui consistait à trouver chacun son tour un mot à la terminaison en -noir. Et puis il y eut la visite malheureusement chronométrée d’Albi. De ce fait, nous ne pûmes en saisir tous les trésors d’architecture. Mais ce fut avec une émotion non feinte que nous déambulâmes dans les rues pavées du centre historique, que nous parcourûmes les alentours du palais épiscopal d’une rare puissance ou que nous visitâmes l’imposante cathédrale Sainte-Cécile où chaque mur arborait des fresques toutes plus belles les unes que les autres. Les briques aux couleurs rouges orangées posèrent des fondations solides sur lesquelles nous pourrions bâtir une merveilleuse semaine.

Carpe Diem

Jusqu’à maintenant, lorsqu’il était question de vacances et de montagne, la première destination qui venait bien souvent à l’esprit était les Alpes : ses montagnes et ses grandes vallées industrielles, grises et bruyantes. Il n’était ainsi pas usurpé de dire que ce décor n’était pas vraiment apprécié des cyclistes en quête de grand espace, de liberté et de défi seul face à la pente. Pourtant, bien souvent les paysages grandioses et la beauté de l’effort faisaient bien vite oublier les affres de ce temps perdu à relier deux cols entre eux au milieu d’une circulation toujours plus dense. Quand sera-t-il des Pyrénées ?

Jusqu’à maintenant, lorsqu’il était question de vacances et de montagne, la première destination qui venait bien souvent à l’esprit était les Alpes : ses montagnes et ses grandes vallées industrielles, grises et bruyantes. Il n’était ainsi pas usurpé de dire que ce décor n’était pas vraiment apprécié des cyclistes en quête de grand espace, de liberté et de défi seul face à la pente. Pourtant, bien souvent les paysages grandioses et la beauté de l’effort faisaient bien vite oublier les affres de ce temps perdu à relier deux cols entre eux au milieu d’une circulation toujours plus dense. Quand sera-t-il des Pyrénées ?

J’entamai cette aventure pyrénéenne sans trop de certitude. Et pour cause, depuis ma dernière participation à la Roanne/Thiers, mon entraînement fut somme toute assez léger. Du kiné et deux sorties réellement significatives réalisées un petit mois avant dont une en compagnie de mon papa sur les hauteurs du Pilat avec un enchaînement Croix de Chaubouret et crêt de l’Œillon (73 km – 1735 d+) en guise de préparation, ce fut peu. Aussi, je ne me fixai aucun véritable objectif. Si ce ne fut celui de faire du mieux possible dans l’écoute des sensations et de mon corps. En prenant jour après jour, à jouer avec les prévisions météo variables. En désirant ardemment pour qu’elles ne soient jamais un frein à nos activités. Et en se libérant, du moins je l’espérai, de tensions accumulées durant un début d’année éprouvant. En cela, le sport permettait de s’alléger d’émotions devenues trop fortes et de maux se faisant trop encombrants. La locution latine d’Horace prenait alors tout son sens… Carpe Diem…

Le Pic du Midi de Bigorre, le lundi 26 août

Il est de ces journées qui jalonnent une année. Des jours différents des autres dont nous nous souvenons à vie. De cette journée, mon frère tenait à chaud ces propos : « Nous avons crevé les nuages, nous avons nagé au-dessus d’une mer de brumes, nous avons admiré les montagnes pendues 300 mètres au-dessus du vide, nous avons rêvé sous la voûte étoilée du planétarium ».

Suspendus 1000 mètres au-dessus du vide, debout sur la surface en verre du Ponton dans le ciel, nous tutoyâmes les nuages. Bien plus, nous les dominâmes. Notre regard se perdit au loin à la recherche d’un repère à lequel s’accrocher. Mais de cette mer de nuages, aucun phare n’émergeait. La raison était pourtant si simple. Notre belvédère était le véritable phare des Pyrénées. Celui qui guidait et orientait. Sinon géographiquement, tout du moins au niveau de la connaissance. Celui aussi qui rassurait. Quelque part, celui qui définissait l’identité d’un territoire. Chaque son né du silence valsait sur la piste de danse nébuleuse avant de retourner au silence. Les princes de la voltige s’élevaient dans les airs au gré des ascendants thermiques semblant dessiner le symbole de l’infini ∞. Un simple aperçu de ce qui nous attendit par la suite. Réserve Internationale de Ciel Étoilé, une nuitée dans ses murs promettrait certainement une expérience inoubliable. Une expérience où la réalité se ferait poésie de l’infini. La lumière et le soleil par-delà la grisaille, nous nous rapprochâmes un peu plus près des étoiles pour observer l’immense étendue duveteuse. Devant comme derrière. A droite comme à gauche. Tout autour de nous, un vaste panorama se déroulait que la plus formidable des magies faisait disparaître sous un épais voile cotonneux ; cap d’invisibilité tendue au-dessus d’un paysage regorgeant au sein même de ses replis et de ses ondulations de mille et une beautés. Cachées dans les interstices du monde, des beautés naturelles bien entendu mais aussi humaines. Ne suffirait-il pas alors de les enlacer pour en saisir les richesses ? D’ouvrir grand les yeux et de tendre l’oreille pour nous saouler de leur ivresse. Les prendre pour ce qu’elles sont – brutes – sans chercher à les remodeler en profondeur selon nos représentations. Les regarder avec la plus grande sensibilité dont nous pourrions faire preuve pour en révéler la finesse et la splendeur. Dans un cas comme dans l’autre, la clé résidera toujours dans le temps que nous leur consacrerons pour les découvrir réellement.

Suspendus 1000 mètres au-dessus du vide, debout sur la surface en verre du Ponton dans le ciel, nous tutoyâmes les nuages. Bien plus, nous les dominâmes. Notre regard se perdit au loin à la recherche d’un repère à lequel s’accrocher. Mais de cette mer de nuages, aucun phare n’émergeait. La raison était pourtant si simple. Notre belvédère était le véritable phare des Pyrénées. Celui qui guidait et orientait. Sinon géographiquement, tout du moins au niveau de la connaissance. Celui aussi qui rassurait. Quelque part, celui qui définissait l’identité d’un territoire. Chaque son né du silence valsait sur la piste de danse nébuleuse avant de retourner au silence. Les princes de la voltige s’élevaient dans les airs au gré des ascendants thermiques semblant dessiner le symbole de l’infini ∞. Un simple aperçu de ce qui nous attendit par la suite. Réserve Internationale de Ciel Étoilé, une nuitée dans ses murs promettrait certainement une expérience inoubliable. Une expérience où la réalité se ferait poésie de l’infini. La lumière et le soleil par-delà la grisaille, nous nous rapprochâmes un peu plus près des étoiles pour observer l’immense étendue duveteuse. Devant comme derrière. A droite comme à gauche. Tout autour de nous, un vaste panorama se déroulait que la plus formidable des magies faisait disparaître sous un épais voile cotonneux ; cap d’invisibilité tendue au-dessus d’un paysage regorgeant au sein même de ses replis et de ses ondulations de mille et une beautés. Cachées dans les interstices du monde, des beautés naturelles bien entendu mais aussi humaines. Ne suffirait-il pas alors de les enlacer pour en saisir les richesses ? D’ouvrir grand les yeux et de tendre l’oreille pour nous saouler de leur ivresse. Les prendre pour ce qu’elles sont – brutes – sans chercher à les remodeler en profondeur selon nos représentations. Les regarder avec la plus grande sensibilité dont nous pourrions faire preuve pour en révéler la finesse et la splendeur. Dans un cas comme dans l’autre, la clé résidera toujours dans le temps que nous leur consacrerons pour les découvrir réellement.

Un balcon sur l’immensité de notre Terre et plus encore grâce à la conférence animée par un scientifique passionné, sur l’infinité du cosmos. Ce fut ainsi que confortablement assis, légèrement basculé en arrière le regard porté sur l’écran hémisphérique installé sous la coupole Baillaud, nous nous perdîmes aux confins de l’univers. La gravité n’eut plus de prise sur nos corps. Nous quittâmes l’attraction terrestre pour rejoindre un monde nouveau, plus vaste et plus mystérieux ; l’espace. Léger et libérer de toute contrainte, nous louvoyâmes. Les échelles mises en jeu donnaient le vertige mais nous nous laissâmes happés. Nous tissâmes des fils invisibles entre les époques et entre les planètes dont nous ignorâmes la portée. Nous voyageâmes à la vitesse de la pensée. Nous observâmes, depuis la station spatiale internationale, la courbure de la Terre et prirent conscience de l’étroitesse de notre atmosphère. Nous traversâmes des champs d’astéroïdes sans jamais heurter un seul de ces corps célestes. Nous apprivoisâmes les constellations dont les figures naquirent de l’imagination débordante des Anciens. Nous touchâmes du doigt les cratères de la Lune et de Mars. Nous effleurâmes les anneaux aussi majestueux que mystérieux de Saturne, pour au final, nous poser sur des terres pour le moins inhospitalières. Nous caressâmes le soleil sans jamais nous brûler les ailes. De quelque façon que ce soit, nous remontâmes le temps.

Un balcon sur l’immensité de notre Terre et plus encore grâce à la conférence animée par un scientifique passionné, sur l’infinité du cosmos. Ce fut ainsi que confortablement assis, légèrement basculé en arrière le regard porté sur l’écran hémisphérique installé sous la coupole Baillaud, nous nous perdîmes aux confins de l’univers. La gravité n’eut plus de prise sur nos corps. Nous quittâmes l’attraction terrestre pour rejoindre un monde nouveau, plus vaste et plus mystérieux ; l’espace. Léger et libérer de toute contrainte, nous louvoyâmes. Les échelles mises en jeu donnaient le vertige mais nous nous laissâmes happés. Nous tissâmes des fils invisibles entre les époques et entre les planètes dont nous ignorâmes la portée. Nous voyageâmes à la vitesse de la pensée. Nous observâmes, depuis la station spatiale internationale, la courbure de la Terre et prirent conscience de l’étroitesse de notre atmosphère. Nous traversâmes des champs d’astéroïdes sans jamais heurter un seul de ces corps célestes. Nous apprivoisâmes les constellations dont les figures naquirent de l’imagination débordante des Anciens. Nous touchâmes du doigt les cratères de la Lune et de Mars. Nous effleurâmes les anneaux aussi majestueux que mystérieux de Saturne, pour au final, nous poser sur des terres pour le moins inhospitalières. Nous caressâmes le soleil sans jamais nous brûler les ailes. De quelque façon que ce soit, nous remontâmes le temps.

Nous fîmes la rencontre avec le sublime, dans le sens de fascinant, mais aussi, quelque part, avec l’effrayant parce qu’en partie incompris. Nous volâmes au delà de l’infini pour nous rapprocher et nous raccrocher paradoxalement à l’attrait unique de notre minuscule caillou isolé dans cette gigantesque masse sombre. Se confronter à la rudesse des éléments d’ailleurs pour démontrer, s’il le fallut encore, que nous eûmes de la chance de vivre au sein de cette oasis. A la fois sublime et poétique. Le rêve au même titre que l’imaginaire avait ceci de fabuleux que rien n’était infranchissable, rien n’était impossible. Les barrières s’estompaient. Les lignes se redéfinissaient à volonté. Les frontières se mouvaient, s’infléchissaient pour finalement disparaître sans un bruit dans un éclat lumineux d’une rare brillance.

Dans l’horizon lointain, naît un mirage,

une île, flottante au-dessus les nuages.

Un vaisseau bercé par les étoiles,

surmonté d’une antenne qui nous relie au monde.

Un espace d’expérience à l’intelligence féconde.

L’œil d’un observatoire ouvert,

fixé sur l’infini de l’univers.

Un mirador sans brouillard et sans voile.

Il était le Pic du Midi.

Les pupilles dilatées imprégnant chaque instant qui s’égrenait, les paysages glissés sous mes paupières continuaient à vivre en moi. A coup sûr, ce lundi 26 août restera ancré dans ma mémoire. Je pense pouvoir en dire autant pour mon frère et je le remercie mille fois pour ce cadeau.

Le passé est une perle sur le collier du temps. Une perle pour se souvenir d’un anniversaire comme nul autre pareil passé en compagnie de mon frère au Pic du Midi. La projection de films en version animés et fabriqués à partir d’images d’archives retraçaient une épopée dantesque maculée du sang et de la sueur, des larmes et des rires d’hommes valeureux devenus des héros ordinaires. Malgré les difficultés rencontrées tout au long de son existence, le complexe ne cessa de s’étoffer et de renouveler ses installations. Parfois en se réinventant comme en 2000 lorsqu’il ouvrit ses portes aux visiteurs pour pouvoir financer ses missions de recherche et aussi leur offrir une expérience inoubliable. Il était ainsi un modèle de convergence entre la science et le tourisme. Vaisseau des étoiles – comme les gens de là-bas se plaisaient à le nommer – d’un lieu où se mêlait beauté des éléments naturels et force de la volonté humaine, le site n’était plus seulement un observatoire scientifique. Il était le témoin de la persévérance et du courage des hommes l’ayant édifié. Il resterait la demeure précaire de deux pionniers (Charles Champion du Bois de Nansouty et Célestin-Xavier Vaussenat) qui s’accrochèrent à leur rêve et qui bravèrent des conditions météorologiques parfois dantesques pour le faire vivre. Des mois durant, il fut leur prison de glace. Il était enfin cet œil ouvert sur l’univers et cette mémoire nécessaire à la compréhension de celui-ci.

Le passé est une perle sur le collier du temps. Une perle pour se souvenir d’un anniversaire comme nul autre pareil passé en compagnie de mon frère au Pic du Midi. La projection de films en version animés et fabriqués à partir d’images d’archives retraçaient une épopée dantesque maculée du sang et de la sueur, des larmes et des rires d’hommes valeureux devenus des héros ordinaires. Malgré les difficultés rencontrées tout au long de son existence, le complexe ne cessa de s’étoffer et de renouveler ses installations. Parfois en se réinventant comme en 2000 lorsqu’il ouvrit ses portes aux visiteurs pour pouvoir financer ses missions de recherche et aussi leur offrir une expérience inoubliable. Il était ainsi un modèle de convergence entre la science et le tourisme. Vaisseau des étoiles – comme les gens de là-bas se plaisaient à le nommer – d’un lieu où se mêlait beauté des éléments naturels et force de la volonté humaine, le site n’était plus seulement un observatoire scientifique. Il était le témoin de la persévérance et du courage des hommes l’ayant édifié. Il resterait la demeure précaire de deux pionniers (Charles Champion du Bois de Nansouty et Célestin-Xavier Vaussenat) qui s’accrochèrent à leur rêve et qui bravèrent des conditions météorologiques parfois dantesques pour le faire vivre. Des mois durant, il fut leur prison de glace. Il était enfin cet œil ouvert sur l’univers et cette mémoire nécessaire à la compréhension de celui-ci.

Une perle de nacre, blanche, dure, aux reflets irisés, que l’on cisela ensemble, côte à côte. Une sorte de médaillon qui renfermait des moments rares d’une semaine où l’esthétique des éléments se trouvait bien souvent rehaussée par l’intensité de l’effort. Car oui, si l’ascension du jour ne nous demanda comme effort que celui de passer d’une télécabine à une autre, et peut-être à frémir légèrement sous l’effet du mouvement de balancier au moment du passage des différents pylônes, il était tout autrement les autres jours.

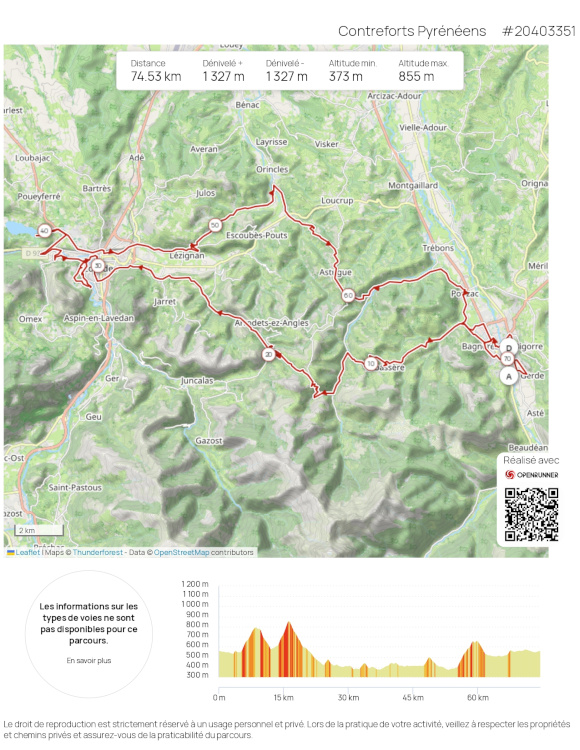

Le piémont pyrénéen jusqu’à Lourdes, le samedi 24 août

Bagnères-de-Bigorre – 74 km / 1327 d+

Avec pour objectif de découvrir Lourdes, cet itinéraire tracé le plus souvent sur des routes granuleuses et tout à fait irrégulière dans les contreforts des Pyrénées, fut l’occasion de découvrir des paysages empreints d’un large éventail de vert et de traverser des villages typiques du piémont pyrénéen. Les hameaux se distribuaient le long du parcours. Ça et là, les pierres s’amoncelaient et s’agençaient pour élever les maisons et autres bâtiments agricoles. Des filets d’eau canalisés s’écoulaient le long des terrains. Des murets soignés délimitaient les propriétés. Un riche réseau routier identique à une toile d’araignée tout juste simplifiée que la faible lueur du soleil levant reflétant sur la rosée du matin venait éclairer les liaient entre eux. Elle fut ainsi si belle la découverte au rythme du cycliste. Pas trop lent pour pouvoir accomplir une distance raisonnable. Pas trop vite pour avoir le temps de profiter de ces paysages ruraux. En somme, le vélo était notre formidable machine pour capter des instants de vie comme cet agriculteur s’affairant au champ, ce chat blanc et noir dormant paisiblement dans une grange où les effluves subtils de foin fraîchement coupé se mélangeait à l’air sec ou encore ces enfants se chamaillant dans des éclats de rire foudroyant l’atmosphère estivale pendant une fête de famille.

Avec pour objectif de découvrir Lourdes, cet itinéraire tracé le plus souvent sur des routes granuleuses et tout à fait irrégulière dans les contreforts des Pyrénées, fut l’occasion de découvrir des paysages empreints d’un large éventail de vert et de traverser des villages typiques du piémont pyrénéen. Les hameaux se distribuaient le long du parcours. Ça et là, les pierres s’amoncelaient et s’agençaient pour élever les maisons et autres bâtiments agricoles. Des filets d’eau canalisés s’écoulaient le long des terrains. Des murets soignés délimitaient les propriétés. Un riche réseau routier identique à une toile d’araignée tout juste simplifiée que la faible lueur du soleil levant reflétant sur la rosée du matin venait éclairer les liaient entre eux. Elle fut ainsi si belle la découverte au rythme du cycliste. Pas trop lent pour pouvoir accomplir une distance raisonnable. Pas trop vite pour avoir le temps de profiter de ces paysages ruraux. En somme, le vélo était notre formidable machine pour capter des instants de vie comme cet agriculteur s’affairant au champ, ce chat blanc et noir dormant paisiblement dans une grange où les effluves subtils de foin fraîchement coupé se mélangeait à l’air sec ou encore ces enfants se chamaillant dans des éclats de rire foudroyant l’atmosphère estivale pendant une fête de famille.

Et s’il ne fut pas galvaudé de dire que Lourdes ne me laissera pas un souvenir impérissable, il fallut admettre que le vélo course et les pédales automatiques associées ne furent peut-être pas le meilleur moyen de locomotion pour parcourir des ruelles bondées. En effet, une foule colorée de fidèles et de touristes se massaient en nombre devant la kyrielle de boutiques vendant diverses articles autour du sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Sur un ton un brin sarcastique, je pourrais ainsi dire que si la religion parlait au cœur, les souvenirs ici proposés parlaient aussi au porte-monnaie. La foie faisait sans trop de doute recette. Pour autant, le château fort érigé sur un éperon rocheux qui permettait une vue exceptionnelle sur la cité mariale et sur l’entrée des vallées pyrénéennes ainsi que le Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes que nous n’approchâmes pas faute de revêtir une tenue appropriée étaient deux sites qui méritaient le détour. Même si ce dernier ne fut finalement peut-être pas assez immersif. Aussi, la basilique Notre-Dame-du-Rosaire conçue comme le piédestal de la basilique de l’Immaculée Conception était à n’en pas douter un monument de très grand intérêt. Une merveille architecturale. Nous ne nous attardâmes pas dans le centre-ville. Et c’était plutôt en périphérie que nous passâmes un très agréable moment en bordure du lac de Lourdes. D’origine glaciaire, il s’étendait sur plus de 50 hectares. Ceinturé par des berges boisées, une tourbière classée en zone Natura 2000 à l’Ouest ainsi qu’un golf situé au Sud, il offrait un cadre idéal pour se ressourcer en pleine nature en plus d’être un endroit très prisé des sportifs. Le regard hypnotisé par le balai élégant des canards sur l’étendue bleu. Tout occupés qu’ils furent à becqueter les miettes de pain que les nombreux enfants présents sur la berge prirent plaisir à jeter à l’eau. Il en fut tout autre en ce qui concerna l’enchaînement montée de Labassère et celle, courte mais difficile, de Germs-sur-l’Oussouet. Adossé à la montagne, le premier village était reconnu pour ses ardoises et ses eaux sulfureuses longtemps acheminées vers les thermes de Bagnères-de-Bigorre. Un piton rocheux au sommet duquel se dressait un vieux donjon carré permit à mon frère de réaliser une belle photo en plongée sur la localité et la campagne environnante. Quant au second, c’était avant tout dans sa côte que résida une vraie belle surprise. Quelques beaux lacets et de forts pourcentages (deux kilomètres à 12% de moyenne) me permirent de m’étalonner et de retrouver une confiance que mon manque de préparation eut un tant soit peu écorné. Cette même confiance qui me fut absolument nécessaire au moment d’aborder la suite d’un programme que je n’eus jamais connu aussi dense.

Et s’il ne fut pas galvaudé de dire que Lourdes ne me laissera pas un souvenir impérissable, il fallut admettre que le vélo course et les pédales automatiques associées ne furent peut-être pas le meilleur moyen de locomotion pour parcourir des ruelles bondées. En effet, une foule colorée de fidèles et de touristes se massaient en nombre devant la kyrielle de boutiques vendant diverses articles autour du sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Sur un ton un brin sarcastique, je pourrais ainsi dire que si la religion parlait au cœur, les souvenirs ici proposés parlaient aussi au porte-monnaie. La foie faisait sans trop de doute recette. Pour autant, le château fort érigé sur un éperon rocheux qui permettait une vue exceptionnelle sur la cité mariale et sur l’entrée des vallées pyrénéennes ainsi que le Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes que nous n’approchâmes pas faute de revêtir une tenue appropriée étaient deux sites qui méritaient le détour. Même si ce dernier ne fut finalement peut-être pas assez immersif. Aussi, la basilique Notre-Dame-du-Rosaire conçue comme le piédestal de la basilique de l’Immaculée Conception était à n’en pas douter un monument de très grand intérêt. Une merveille architecturale. Nous ne nous attardâmes pas dans le centre-ville. Et c’était plutôt en périphérie que nous passâmes un très agréable moment en bordure du lac de Lourdes. D’origine glaciaire, il s’étendait sur plus de 50 hectares. Ceinturé par des berges boisées, une tourbière classée en zone Natura 2000 à l’Ouest ainsi qu’un golf situé au Sud, il offrait un cadre idéal pour se ressourcer en pleine nature en plus d’être un endroit très prisé des sportifs. Le regard hypnotisé par le balai élégant des canards sur l’étendue bleu. Tout occupés qu’ils furent à becqueter les miettes de pain que les nombreux enfants présents sur la berge prirent plaisir à jeter à l’eau. Il en fut tout autre en ce qui concerna l’enchaînement montée de Labassère et celle, courte mais difficile, de Germs-sur-l’Oussouet. Adossé à la montagne, le premier village était reconnu pour ses ardoises et ses eaux sulfureuses longtemps acheminées vers les thermes de Bagnères-de-Bigorre. Un piton rocheux au sommet duquel se dressait un vieux donjon carré permit à mon frère de réaliser une belle photo en plongée sur la localité et la campagne environnante. Quant au second, c’était avant tout dans sa côte que résida une vraie belle surprise. Quelques beaux lacets et de forts pourcentages (deux kilomètres à 12% de moyenne) me permirent de m’étalonner et de retrouver une confiance que mon manque de préparation eut un tant soit peu écorné. Cette même confiance qui me fut absolument nécessaire au moment d’aborder la suite d’un programme que je n’eus jamais connu aussi dense.

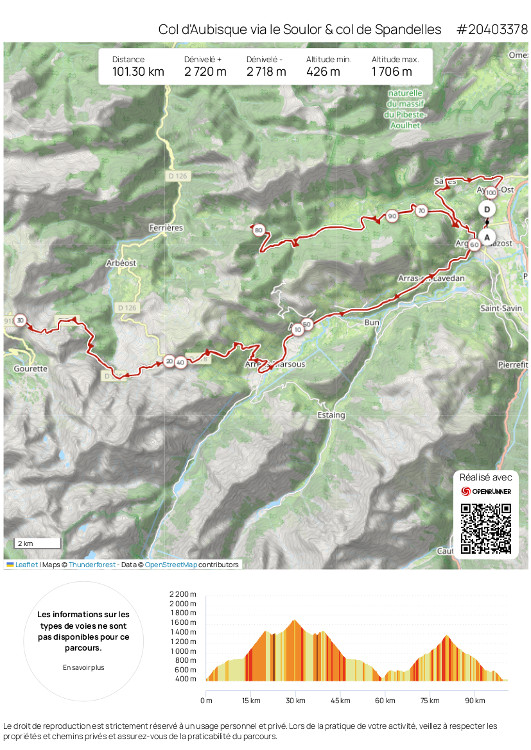

Le col d’Aubisque via le Soulor et le col de Spandelles, le mardi 27 août

Argelès-Gazost – 101 km / 2720 d+

Ce fut ainsi que je découvris trois jours plus tard en nous rendant à Argelès-Gazost que la lumière rasante du soleil, douce dans les nuances d’orange très clair venant effleurer les contours délicats des vallons de tant à autre écorchés par les clochers semblables à des flèches d’argent fièrement élancées vers les cieux, était le véritable révélateur de ce territoire rural derrière lequel se dressait les sommets emblématiques de cette chaîne de montagnes séparant la péninsule ibérique au reste de l’Europe.

Il résonna huit heures. En fond de vallée, ce passage incontournable vers les Hautes-Pyrénées fut déjà noyé sous le soleil. Si la sortie de la ville assez circulée présenta une déclivité plutôt agressive pour un début d’étape, la phase d’approche précédant les pentes plus soutenues du col du Soulor se fit sur une large route en faux-plat montant. Cet apéritif sans relief particulier me permis d’apprécier le Parc National des Pyrénées. Sur cette partie un brin casse pattes sans être pour autant difficile, il fallut faire attention de ne pas rouler au-dessus de mes moyens sous peine de connaître une défaillance dans la seconde partie de la montée. Effectivement, à partir du village d’Arrens, situé au kilomètre 12 (début officiel du col), les pourcentages assez exigeants n’offrirent que peu de répit. Il fut impératif de trouver sa cadence. Mais évoluer dans cet environnement de montagne où les premiers sommets tutoyèrent le ciel fit vite oublier l’effort. Les lacets et les quelques ruptures de pente vinrent ajouter un peu de piment à l’ascension. J’alternai entre la position assise et danseuse. Le bleu se confondait au vert. Dans ces paysages où les animaux paissaient en liberté, il régnait un sentiment de quiétude. A l’approche du sommet, je découvris le Chalet du Soulor puis un peu plus loin, un snack bar dont les clients ne furent pas des plus communs : des ânes.

Il résonna huit heures. En fond de vallée, ce passage incontournable vers les Hautes-Pyrénées fut déjà noyé sous le soleil. Si la sortie de la ville assez circulée présenta une déclivité plutôt agressive pour un début d’étape, la phase d’approche précédant les pentes plus soutenues du col du Soulor se fit sur une large route en faux-plat montant. Cet apéritif sans relief particulier me permis d’apprécier le Parc National des Pyrénées. Sur cette partie un brin casse pattes sans être pour autant difficile, il fallut faire attention de ne pas rouler au-dessus de mes moyens sous peine de connaître une défaillance dans la seconde partie de la montée. Effectivement, à partir du village d’Arrens, situé au kilomètre 12 (début officiel du col), les pourcentages assez exigeants n’offrirent que peu de répit. Il fut impératif de trouver sa cadence. Mais évoluer dans cet environnement de montagne où les premiers sommets tutoyèrent le ciel fit vite oublier l’effort. Les lacets et les quelques ruptures de pente vinrent ajouter un peu de piment à l’ascension. J’alternai entre la position assise et danseuse. Le bleu se confondait au vert. Dans ces paysages où les animaux paissaient en liberté, il régnait un sentiment de quiétude. A l’approche du sommet, je découvris le Chalet du Soulor puis un peu plus loin, un snack bar dont les clients ne furent pas des plus communs : des ânes.

Après une pause bien méritée sous le regard insistant du petit Gabizos (2639 m) et du pic du Midi d’Arrens (2267 m), je m’élançai plein ouest dans la courte descente qui permit de filer en direction de l’Aubisque. S’il avait souvent écrasé son petit frère par sa renommée acquise au fil des décennies, il ne fallait pas pour autant réduire au simple rôle de marchepied le Soulor tant ce dernier était magnifique et difficile dans sa seconde partie. Le moment de la bascule fut un émerveillement pour les yeux. Des vaches firent barrage sur la chaussée. L’une d’elle fut en train d’allaiter. Ces moments participaient à la magie du lieu. A une échelle plus large, à celle des Pyrénées. L’immortaliser devint une nécessité. La route tracée à flanc de falaise, telle une cicatrice horizontale laissée par l’activité humaine, fut aujourd’hui le siège de souvenirs vertigineux. Les jolis points de vue sur le cirque du Litor me poussèrent à la contemplation et à l’évasion. Je voulus ne pas perdre un instant de cette enfilade de montagnes pelées mais le précipice qui se déployait à droite rappelait qu’il était ô combien nécessaire de toujours garder un œil sur la corniche taillée dans le calcaire. Je voulus que le temps puisse se figer mais ce dernier courait toujours m’imposant d’avancer. J’en référai à une campagne publicitaire savamment orchestré par la marque de montre Pontiac, sponsor du néerlandais Win Van Est, qui profitait d’une effroyable chute heureusement sans gravité de ce dernier sur le Tour 1951 pour relater en décalé les propos du Miraculé de l’Aubisque :

Après une pause bien méritée sous le regard insistant du petit Gabizos (2639 m) et du pic du Midi d’Arrens (2267 m), je m’élançai plein ouest dans la courte descente qui permit de filer en direction de l’Aubisque. S’il avait souvent écrasé son petit frère par sa renommée acquise au fil des décennies, il ne fallait pas pour autant réduire au simple rôle de marchepied le Soulor tant ce dernier était magnifique et difficile dans sa seconde partie. Le moment de la bascule fut un émerveillement pour les yeux. Des vaches firent barrage sur la chaussée. L’une d’elle fut en train d’allaiter. Ces moments participaient à la magie du lieu. A une échelle plus large, à celle des Pyrénées. L’immortaliser devint une nécessité. La route tracée à flanc de falaise, telle une cicatrice horizontale laissée par l’activité humaine, fut aujourd’hui le siège de souvenirs vertigineux. Les jolis points de vue sur le cirque du Litor me poussèrent à la contemplation et à l’évasion. Je voulus ne pas perdre un instant de cette enfilade de montagnes pelées mais le précipice qui se déployait à droite rappelait qu’il était ô combien nécessaire de toujours garder un œil sur la corniche taillée dans le calcaire. Je voulus que le temps puisse se figer mais ce dernier courait toujours m’imposant d’avancer. J’en référai à une campagne publicitaire savamment orchestré par la marque de montre Pontiac, sponsor du néerlandais Win Van Est, qui profitait d’une effroyable chute heureusement sans gravité de ce dernier sur le Tour 1951 pour relater en décalé les propos du Miraculé de l’Aubisque :

J’ai fait une chute de soixante-dix mètres, mon cœur s’est arrêté de battre mais ma Pontiac marchait toujours… !

Peut-être encore marqué par mes péripéties du col du Solude il y eut un peu plus d’un an, le passage sous un tunnel non éclairé et aux parois suintantes m’incita à la plus grande prudence. Alors que la pente s’inclinait de nouveau de façon un peu plus marquée, la brèche marquant le passage de la vallée du gave de Pau à celle d’Ossau se dessinait peu à peu. Bordé par un parapet, le ruban de bitume était encadré par le Soum de Grum au nord et Turon au sud. La cime atteinte, j’embrassai la montagne enivrante avec cette sensation exquise que je vins de dompter un col légendaire (1709 m) dont la longueur (30 km) n’avait d’égal que la variété des paysages qu’il donnait à observer. L’on conféra souvent à l’Aubisque le titre de plus beau col pyrénéen. Ma méconnaissance du massif ne me permis pas de valider l’affirmation mais cela me parut en cet instant totalement justifier. Les cyclistes se bousculèrent pour avoir leur photo du panneau, laissez-passer sur le CV du “cyclo” en quête de hauteur. Je me joignis à cet étrange balai que les initiés de la petite reine comprenèrent aisément.

Je patientai là, au pied des sculptures monumentales de vélos peintes aux couleurs des maillots distinctifs du Tour. L’œil mi-clos offert à l’astre du jour, je rêvassai tandis que le lieu fut investi par de nouveaux motards et de nouveaux cyclistes, leur moteur respectif aidant à les différencier. Leur impact sur la nature fut aussi un bon indicateur. Le dernier arrivé chassant le précédent fut lui-même chassé par le suivant et ainsi de suite. En ce lieu baigné de soleil, le temps se dilua. Les secondes devinrent des minutes et les minutes des heures.

Le col de Spandelles (1378 m) qui suivit ne fit que couronner une journée qui n’eut pas besoin de l’être tant elle fut déjà réussie. Je l’entamai à partir d’Argelès-Gazost où je m’arrêtai déjeuner à la boulangerie La Boulange. Il fallut croire que je retins la leçon du dimanche lorsque, après le Tourmalet, j’enchaînai avec l’Aspin sans m’être ravitailler suffisamment. L’avancée se révéla alors assez pénible. Si ce dernier n’était pas le plus connu, il représentait tout de même une très belle ascension à réaliser à l’ombre des arbres et au milieu des estives. Sur une route étroite, son profil très irrégulier alternait les sections exigeantes avoisinant les 10%, parfois davantage, avec des passages permettant de récupérer en vue du coup de cul suivant. Mais avant cela, une légère erreur d’itinéraire intervenue au hameau de Gez vint me fouetter délicatement le moral et plomber un peu plus encore mes ressources physiques. Si la capacité à absorber ces ruptures de pentes fut essentielle, il fut bien difficile de trouver mon rythme. Surtout lorsque la fatigue des efforts consentis jusque-là commença à se faire ressentir. Je pris chacune de ces sections plus abrupts l’une après l’autre en essayant de conserver le plus de fraîcheur possible en vue des jours suivants. Mon frère, rencontré durant la montée, m’incita dans cette voie-là. Et me glissa un message d’encouragement toujours bon à prendre. De son côté, il lui restait alors à gravir le col de Luz Ardiden. A quelques encablures du sommet, je dû slalomer entre les caprins qui envahissaient la chaussée pour brouter les herbes hautes poussant dans les talus. La nature m’offrait toujours un peu plus de ces instants si simples qu’il faut savoir savourer. Et pourtant si beaux. La crête franchie, de nouvelles chèvres tapaient tranquillement de la corne contre les carrosseries des voitures ce qui conféra beaucoup de charme à ce col typiquement pyrénéen où le calme intransigeant de la vallée du Bergons et de la forêt domaniale s’imposait aux courageux. Les récompensant de s’être aventurés dans des contrées plus sauvages et secrètes où la curiosité était une vertu.

Le col de Spandelles (1378 m) qui suivit ne fit que couronner une journée qui n’eut pas besoin de l’être tant elle fut déjà réussie. Je l’entamai à partir d’Argelès-Gazost où je m’arrêtai déjeuner à la boulangerie La Boulange. Il fallut croire que je retins la leçon du dimanche lorsque, après le Tourmalet, j’enchaînai avec l’Aspin sans m’être ravitailler suffisamment. L’avancée se révéla alors assez pénible. Si ce dernier n’était pas le plus connu, il représentait tout de même une très belle ascension à réaliser à l’ombre des arbres et au milieu des estives. Sur une route étroite, son profil très irrégulier alternait les sections exigeantes avoisinant les 10%, parfois davantage, avec des passages permettant de récupérer en vue du coup de cul suivant. Mais avant cela, une légère erreur d’itinéraire intervenue au hameau de Gez vint me fouetter délicatement le moral et plomber un peu plus encore mes ressources physiques. Si la capacité à absorber ces ruptures de pentes fut essentielle, il fut bien difficile de trouver mon rythme. Surtout lorsque la fatigue des efforts consentis jusque-là commença à se faire ressentir. Je pris chacune de ces sections plus abrupts l’une après l’autre en essayant de conserver le plus de fraîcheur possible en vue des jours suivants. Mon frère, rencontré durant la montée, m’incita dans cette voie-là. Et me glissa un message d’encouragement toujours bon à prendre. De son côté, il lui restait alors à gravir le col de Luz Ardiden. A quelques encablures du sommet, je dû slalomer entre les caprins qui envahissaient la chaussée pour brouter les herbes hautes poussant dans les talus. La nature m’offrait toujours un peu plus de ces instants si simples qu’il faut savoir savourer. Et pourtant si beaux. La crête franchie, de nouvelles chèvres tapaient tranquillement de la corne contre les carrosseries des voitures ce qui conféra beaucoup de charme à ce col typiquement pyrénéen où le calme intransigeant de la vallée du Bergons et de la forêt domaniale s’imposait aux courageux. Les récompensant de s’être aventurés dans des contrées plus sauvages et secrètes où la curiosité était une vertu.

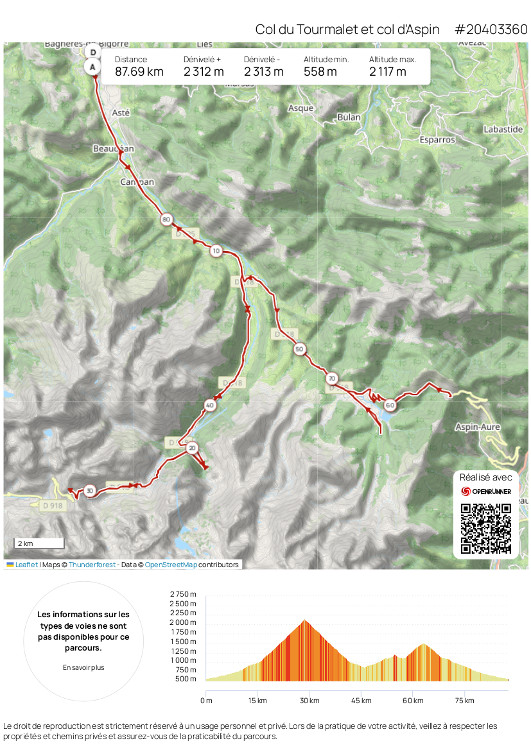

Le col du Tourmalet et col d’Aspin, le dimanche 25 août

Bagnères-de-Bigorre – 88 km / 2312 d+

Ce furent en revanche ces mêmes rayons lumineux qui n’eurent jamais réussi le dimanche précédent, à percer la couverture nuageuse lorsque nous décidâmes de faire l’ascension du si mythique Tourmalet. N’était-ce pas d’ailleurs dans ces conditions où le brouillard humide semblait quelque peu aplanir la pente du regard et que les minuscules particules d’eau dansaient aléatoirement dans le ciel, semblant chorégraphier un ballet loufoque, que les plus belles pages de ce col devenu légendaire c’étaient écrites ? Autre avantage à ce paysage obstrué, rares furent les automobilistes et motards à se rendre au sommet pour un simple cliché qui fut posté dans la minute sur leurs réseaux sociaux respectifs avec la mention si bonnement usurpée : “je l’ai fait”. De ce fait, peu d’envahisseurs thermiques auxquels se joignirent maintenant les électriques ne me doublèrent durant l’ascension, parfois sans respecter la distance nécessaire à la sécurité de nous autres, si fragiles cyclistes. Et tout ceci fut fort agréable.

Bagnères-de-Bigorre, la ville où nous logeâmes pour la semaine, se réveilla doucement, piégée dans une épaisse nappe de brume qui étouffa les sons et diffusa la lumière chaude des réverbères. La visibilité, sans être exceptionnelle, ne fut pas mauvaise non plus. Nous ne changeâmes donc rien au programme décidé la veille et prîmes la direction de Beaudéan. Nous traversâmes par la suite le village de Campan. Je fut surpris par les poupées à l’échelle 1 installées dans les commerces, en terrasse de café ou bien devant les entrées des maisons. Faites de foin et de chiffon et vêtues de vêtements, ces mounaques, comme elles étaient appelées ici, elles étaient issues du folklore local et étaient mises en scène dans des situations de la vie quotidienne. Le début du col commença à Sainte-Marie-de-Campan. Nous courûmes derrière cette lucarne dans la couverture cotonneuse par laquelle les rayons du soleil pourraient apparaître. Les premiers kilomètres sillonnant à travers les fermes agricoles offraient des pourcentages modérés. Les lignes droites me permirent de jauger l’écart qui se creusa déjà avec mon frère dont le coup de pédale fut plus puissant que le mien. Rien de bien surprenant en soi. De toute façon, nous n’avions pas prévu de faire la montée ensemble. Au hameau de Gripp, les choses sérieuses commencèrent avec une rupture de pente. Elle ne fléchit qu’en de très rares occasions jusqu’au sommet. Les kilomètres défilèrent et j’espérai ardemment quelque chose qui sembla de plus en plus impossible. Je poursuivis une chimère. La masse brumeuse fut maintenue au sol par des forces qui me dépassèrent. Cette équipée ressembla à s’y méprendre à une fuite en avant. Au passage de la cascade du Garet, je rentrai dans une section plus sinueuse dans la forêt de sapins qui fut des plus agréables malgré l’humidité ambiante.

Bagnères-de-Bigorre, la ville où nous logeâmes pour la semaine, se réveilla doucement, piégée dans une épaisse nappe de brume qui étouffa les sons et diffusa la lumière chaude des réverbères. La visibilité, sans être exceptionnelle, ne fut pas mauvaise non plus. Nous ne changeâmes donc rien au programme décidé la veille et prîmes la direction de Beaudéan. Nous traversâmes par la suite le village de Campan. Je fut surpris par les poupées à l’échelle 1 installées dans les commerces, en terrasse de café ou bien devant les entrées des maisons. Faites de foin et de chiffon et vêtues de vêtements, ces mounaques, comme elles étaient appelées ici, elles étaient issues du folklore local et étaient mises en scène dans des situations de la vie quotidienne. Le début du col commença à Sainte-Marie-de-Campan. Nous courûmes derrière cette lucarne dans la couverture cotonneuse par laquelle les rayons du soleil pourraient apparaître. Les premiers kilomètres sillonnant à travers les fermes agricoles offraient des pourcentages modérés. Les lignes droites me permirent de jauger l’écart qui se creusa déjà avec mon frère dont le coup de pédale fut plus puissant que le mien. Rien de bien surprenant en soi. De toute façon, nous n’avions pas prévu de faire la montée ensemble. Au hameau de Gripp, les choses sérieuses commencèrent avec une rupture de pente. Elle ne fléchit qu’en de très rares occasions jusqu’au sommet. Les kilomètres défilèrent et j’espérai ardemment quelque chose qui sembla de plus en plus impossible. Je poursuivis une chimère. La masse brumeuse fut maintenue au sol par des forces qui me dépassèrent. Cette équipée ressembla à s’y méprendre à une fuite en avant. Au passage de la cascade du Garet, je rentrai dans une section plus sinueuse dans la forêt de sapins qui fut des plus agréables malgré l’humidité ambiante.

Les conditions météorologiques, si parfaites en trompe-l’œil, lissant les reliefs et jouant avec les frontières entre le réel et l’imaginaire, n’eurent en revanche aucune incidence sur les sensations purement physiques que j’éprouvai durant l’ascension. Je restai en prise dès que les pourcentages dépassaient les 9%, c’est-à-dire presque tout le temps. J’appréciai à sa juste valeur l’entraînement de la veille. Les cuisses durcirent au fil de la montée et mes forces s’amenuisèrent au gré du dénivelé volé à l’ogre. La visibilité fut maintenant plus faible encore. Le brouillard s’amusait des formes. Il métamorphosait les arbres en squelettes. Mes sourcils et mes cils emprisonnèrent de fines gouttelettes d’eau. Des plans du Tour de France Femme 2023 virevoltèrent devant mes yeux. C’est ainsi que je vis s’envoler irrésistiblement Demi Vollering à la sortie du paravalanche. Ses concurrentes ne pouvaient que constater l’écart qui ne cessait de grandir entre elles. Si seulement je pouvais suivre ce même rythme… Puis vint l’entrée dans la Mongie. La pente se raidit encore avec un passage à près de 12%. Les contours flous et incertains des bâtiments semblant flotter dans les airs donnaient un côté village fantôme au lieu. Je ne pus aussi qu’imaginer les sommets ceinturant la station. Parmi lesquels la cime de Taoulet (2341 m) ou celle de Penne Blanque (2441 m) se faisaient une place de choix. Les bêlements narquois des moutons qui traversèrent devant moi alors que je rentrai tout juste dans les pâturages d’altitude, aujourd’hui vaste étendue grise, bouleversèrent cette atmosphère. Et vinrent me ramener à mon statut de néophyte en manque d’expérience. Cette partie-là était la plus intéressante mais l’absence d’un panorama que je sus ici magnifique fut tout de même un crève-cœur.

Les conditions météorologiques, si parfaites en trompe-l’œil, lissant les reliefs et jouant avec les frontières entre le réel et l’imaginaire, n’eurent en revanche aucune incidence sur les sensations purement physiques que j’éprouvai durant l’ascension. Je restai en prise dès que les pourcentages dépassaient les 9%, c’est-à-dire presque tout le temps. J’appréciai à sa juste valeur l’entraînement de la veille. Les cuisses durcirent au fil de la montée et mes forces s’amenuisèrent au gré du dénivelé volé à l’ogre. La visibilité fut maintenant plus faible encore. Le brouillard s’amusait des formes. Il métamorphosait les arbres en squelettes. Mes sourcils et mes cils emprisonnèrent de fines gouttelettes d’eau. Des plans du Tour de France Femme 2023 virevoltèrent devant mes yeux. C’est ainsi que je vis s’envoler irrésistiblement Demi Vollering à la sortie du paravalanche. Ses concurrentes ne pouvaient que constater l’écart qui ne cessait de grandir entre elles. Si seulement je pouvais suivre ce même rythme… Puis vint l’entrée dans la Mongie. La pente se raidit encore avec un passage à près de 12%. Les contours flous et incertains des bâtiments semblant flotter dans les airs donnaient un côté village fantôme au lieu. Je ne pus aussi qu’imaginer les sommets ceinturant la station. Parmi lesquels la cime de Taoulet (2341 m) ou celle de Penne Blanque (2441 m) se faisaient une place de choix. Les bêlements narquois des moutons qui traversèrent devant moi alors que je rentrai tout juste dans les pâturages d’altitude, aujourd’hui vaste étendue grise, bouleversèrent cette atmosphère. Et vinrent me ramener à mon statut de néophyte en manque d’expérience. Cette partie-là était la plus intéressante mais l’absence d’un panorama que je sus ici magnifique fut tout de même un crève-cœur.

Alors que chaque épingle me rapprochait un peu plus du sommet, le passé s’immisça dans le présent dans un même mouvement de rotation de pédalier. Et dans ce subtil jeu de transmission dudit mouvement, je me retrouvai aspirer cinq ans en arrière légèrement distancé du groupe de favoris devant lequel David Gaudu imprimait un gros tempo avant l’attaque décisive de Thibaut Pinot alors peut-être au pinacle de sa carrière. Derrière, Julian Alaphilippe venait chercher une magnifique deuxième place, tunique jaune sur les épaules. Alors que le soleil illuminait le ciel d’un bleu parfait, je me mêlai à ses cadors, dévoreurs insatiables de ces langues grises venant lécher les vertes prairies… Pour un instant seulement… Bientôt, les encouragements chaleureux d’une cycliste mirent fin précipitamment à cette délicieuse séquence, pure élaboration d’un esprit galopant, et me rappelèrent à l’instant présent.

J’atteignis le sommet à 2115 mètres d’altitude au prix d’un effort de près de deux heures. Je venais de réaliser mon premier col pyrénéen. Et quel col ? Le Tourmalet. Légende parmi les légendes. Me tenant debout devant Octave, le cycliste géant rendant hommage à Octave Lapiz (premier cycliste du Tour de France à franchir le col du Tourmalet en 1910) et que le froid finit par statufier, j’eu cette double impression. Celle d’avoir touché l’un des graal de tout cycliste mais aussi celle selon laquelle on me vola une récompense qu’il me sembla pourtant avoir mérité. Une récompense qui aurait été matérialisée par un panorama à couper le souffle. Sauf qu’ici, seul l’effort fourni finit par me le couper. Passer cette demi-déception, cette ascension me remplissait de joie. Et ce, parce qu’elle m’apportait des garanties solides. De façon assez paradoxale compte tenu de la météo du jour, elle était une fenêtre ouverte sur des perspectives en enfilades. Heureuses et sportives.

La route des lacs de Néouvielle, le mercredi 28 août

Tramezaïgues – 55 km / 1756 d+

Le jour se leva sur la ville thermale. A qui dûmes-nous envoyer nos remerciements pour leur clémence. Helios, Dieu du soleil ? Zeus, Dieu du ciel ? Ou bien même Séléné, Déesse de la Lune ? En vérité je n’en sus rien mais dieu que ça m’en fut égal tant la météo s’annonçait encore aujourd’hui généreuse. Nous avions rendez-vous à Tramezaïgues près de Saint-Lary-Soulan dans la vallée d’Aure. Situé au pied du Pic de Tramezaygues (2548 m) qui signifie “entre deux eaux” en gascon, le village fut notre point de départ (et d’arrivée) pour découvrir de nouveaux joyaux cachés des Hautes-Pyrénées. Ceux qui se plaisaient à se magnifier sous le prisme de l’effort. Et donc par extension, ceux que les cyclistes, randonneurs et autres sportifs tendaient à rendre plus merveilleux encore. Bien que tout cela n’était que totalement arbitraire.

Le jour se leva sur la ville thermale. A qui dûmes-nous envoyer nos remerciements pour leur clémence. Helios, Dieu du soleil ? Zeus, Dieu du ciel ? Ou bien même Séléné, Déesse de la Lune ? En vérité je n’en sus rien mais dieu que ça m’en fut égal tant la météo s’annonçait encore aujourd’hui généreuse. Nous avions rendez-vous à Tramezaïgues près de Saint-Lary-Soulan dans la vallée d’Aure. Situé au pied du Pic de Tramezaygues (2548 m) qui signifie “entre deux eaux” en gascon, le village fut notre point de départ (et d’arrivée) pour découvrir de nouveaux joyaux cachés des Hautes-Pyrénées. Ceux qui se plaisaient à se magnifier sous le prisme de l’effort. Et donc par extension, ceux que les cyclistes, randonneurs et autres sportifs tendaient à rendre plus merveilleux encore. Bien que tout cela n’était que totalement arbitraire.

Le Cannondale et le Look préparés, nous partîmes en direction d’Aragounet, porte d’entrée en Espagne, avant de tourner à droite au niveau du hameau de Fabian. C’était ici que se prenait la route des Lacs de Néouvielle, une pépite dénichée sur l’immensité de la toile, prison édulcorée de la surveillance sans barreaux ni frontières où la notion de liberté n’était qu’illusoire et totalement virtuelle. Gigantesque banque de données où nos déplacements et nos comportements étaient collectés et traités par les géants de la tech, maîtres du capitalisme, à des fins lucratives. Pure pléonasme. Ou quand l’utile n’était pas sans contrepartie. Celle-ci incisait la Réserve Naturelle Nationale du Néouvielle jusqu’au barrage de Cap de Long, raison pour laquelle elle fut construite il y a de ça soixante-dix ans. Ici, débuta donc réellement une ascension aux antipodes du col d’Aspin gravi dans la foulée du Tourmalet le dimanche précédent. La pente se cabrait dans une mesure tout à fait accessible. Nous traversâmes différents étages de végétation ; des hêtrais humides au pins noir plus éparses, des champs rocailleux au lacs de montagne. Seulement les nuits ne furent pas suffisamment réparatrices et les repas du soir, bien que copieux, ne suffirent plus à compenser les calories perdues les journées précédentes. Le foncier était un pan important dans tout sport, qui plus est d’endurance. Je sentis bien que je commençai à payer mon manque de préparation. Autrement dit, j’en payai l’addition. L’énergie me manqua et les jambes ne répondirent plus comme elles le devraient. Sur une route irrégulière, dégradée par endroit, aussi je butai.

J’essayai tant bien que mal de trouver ma cadence, espérant à chaque replat de me refaire la cerise. Chose qui arriva après quelques kilomètres de montée. Mais tout ceci ne fut que temporaire. Mon audition s’accrochai au grondement d’une cascade qui semblait se jeter par dépit du haut de sa falaise dans un recommencement perpétuel. La forêt filtra les rayons du soleil en filament lumineux. Les branches courbées et noueuses s’entremêlaient. Elles s’enlaçaient sous l’étendue verte moucheté d’un bleu pastel où glissait le souffle délicat du vent. J’eu l’impression de me laver le visage à chaque explosion de clarté née d’une large trouée dans la canopée de feuilles. Le rendement fut plutôt mauvais mais n’était-ce pas ce qui faisait le charme de ces ascensions hors du temps. J’eu l’impression de naviguer sur ce revêtement ondulé, craquelé et lézardé, comme le ferait le bateau, devant faire face à la tempête et à la houle. Je voulus hisser la grand-voile tout en me laissant voguer vers de nouveaux horizons mais voici que le vent se calma soudainement. Je peinai à avancer dans ce pot au noir qu’aimait tant à détester les navigateurs. Dans cette analogie imparfaite, je ne fut que le skipper maladroit tentant de tirer des bords dans ce vaste océan qu’était l’imagination. Le long du ruisseau de la Neste de Couplan, je me laissai dériver en des lieux toujours plus sauvages.

Les voitures de randonneurs nous effleurèrent du fait de l’étroitesse de la chaussée, mais toujours avec prudence. Nous délaissâmes les derniers parkings. La pente gagnait en intensité. Les passages raides se faisaient plus nombreux bien qu’ils n’étaient jamais très long. La route sinuait. Elle se frayait un chemin dans ces paysages de carte postale. Elle respectait la topographie du lieu. Elle zigzaguait entre les pins, s’enroulait sur le flanc de montagne, se jouait des mouvements du terrain. Variant le rythme, elle s’amusait avec les cyclistes comme une petite fille s’amusait avec ses poupées. Elle vivait. Les premiers lacets faisaient leur apparition. De frêles blocs de béton séparaient notre ligne de vie du fond de la vallée qui se faisait toujours de plus en plus impressionnante au fur et à mesure que nous gagnâmes en altitude. Lovées en son sein, les eaux scintillantes et argentées de la rivière coulaient paisiblement. Affluant de la Neste d’Aure, elle déroulait ses caresses sur la terre. Demain, sous l’effet de la colère de pluies diluviennes, elle griffera la terre, faisant glisser les terrains, faisant s’effondrer des routes et bouleversant des vies. La forêt grouillait d’animaux que je ne distinguai pas. C’étaient des sentinelles discrètes mais vigilantes. Les bruits blancs des torrents qui jaillissaient de part et d’autre de la montagne accompagnaient notre progression. Ils nous berçaient et nous transportaient jusqu’au premier des lacs, celui d’Orédon, que nous atteignîmes après une courte descente.

Les voitures de randonneurs nous effleurèrent du fait de l’étroitesse de la chaussée, mais toujours avec prudence. Nous délaissâmes les derniers parkings. La pente gagnait en intensité. Les passages raides se faisaient plus nombreux bien qu’ils n’étaient jamais très long. La route sinuait. Elle se frayait un chemin dans ces paysages de carte postale. Elle respectait la topographie du lieu. Elle zigzaguait entre les pins, s’enroulait sur le flanc de montagne, se jouait des mouvements du terrain. Variant le rythme, elle s’amusait avec les cyclistes comme une petite fille s’amusait avec ses poupées. Elle vivait. Les premiers lacets faisaient leur apparition. De frêles blocs de béton séparaient notre ligne de vie du fond de la vallée qui se faisait toujours de plus en plus impressionnante au fur et à mesure que nous gagnâmes en altitude. Lovées en son sein, les eaux scintillantes et argentées de la rivière coulaient paisiblement. Affluant de la Neste d’Aure, elle déroulait ses caresses sur la terre. Demain, sous l’effet de la colère de pluies diluviennes, elle griffera la terre, faisant glisser les terrains, faisant s’effondrer des routes et bouleversant des vies. La forêt grouillait d’animaux que je ne distinguai pas. C’étaient des sentinelles discrètes mais vigilantes. Les bruits blancs des torrents qui jaillissaient de part et d’autre de la montagne accompagnaient notre progression. Ils nous berçaient et nous transportaient jusqu’au premier des lacs, celui d’Orédon, que nous atteignîmes après une courte descente.

Sur la droite, la route se poursuivit après une barrière interdisant l’accès aux véhicules à moteurs. Ici, seules de rares navettes purent encore circuler. Le calme régna. Nous fûmes seuls. La montagne nous fut offerte. Je ne sus pas si elle était l’écrin ou le bijou. Le bout de droit qui s’ensuivit me sembla interminable. Le léger craquement de mon cadre lorsque je me mis en danseuse et le halètement de ma respiration se confondirent et émergèrent d’un silence que la fine brise effleurant les pins vint souligner. La route zigzaguait en méandres délicatement dessinés au sein d’un paysage maintenant bien plus minéral que végétal. En contrebas, se détachaient les eaux paisibles du lac d’Orédon. Au-dessus de nos têtes, un rapace coupait l’air. Plus loin, sur le bord de la chaussée, un jeune homme tenta de convaincre sa copine, probablement vaincue par la fatigue et quelque peu lâchée par son mental, de bien vouloir remonter en selle. Dure négociation. Durant ces ascensions, il est parfois des moments difficiles qu’il faut savoir surmonter pour découvrir des instants magiques. Il ne fit nul doute qu’elle réussira à trouver ce second souffle.

Sur la droite, la route se poursuivit après une barrière interdisant l’accès aux véhicules à moteurs. Ici, seules de rares navettes purent encore circuler. Le calme régna. Nous fûmes seuls. La montagne nous fut offerte. Je ne sus pas si elle était l’écrin ou le bijou. Le bout de droit qui s’ensuivit me sembla interminable. Le léger craquement de mon cadre lorsque je me mis en danseuse et le halètement de ma respiration se confondirent et émergèrent d’un silence que la fine brise effleurant les pins vint souligner. La route zigzaguait en méandres délicatement dessinés au sein d’un paysage maintenant bien plus minéral que végétal. En contrebas, se détachaient les eaux paisibles du lac d’Orédon. Au-dessus de nos têtes, un rapace coupait l’air. Plus loin, sur le bord de la chaussée, un jeune homme tenta de convaincre sa copine, probablement vaincue par la fatigue et quelque peu lâchée par son mental, de bien vouloir remonter en selle. Dure négociation. Durant ces ascensions, il est parfois des moments difficiles qu’il faut savoir surmonter pour découvrir des instants magiques. Il ne fit nul doute qu’elle réussira à trouver ce second souffle.

Puis soudain, nous débouchâmes sur un plateau au bord duquel s’allongeait, au milieu des pelouses piquetées de pins à crochets et de rochers isolés, le lac d’Aumar. Point culminant de notre semaine pyrénéenne avec 2198 mètres d’altitude, j’éprouvai la sensation de recevoir le très honorifique Souvenir Henri-Desgrange, certes repensé pour l’occasion. Sous le regard du Seigneur Néouvielle, nous longeâmes ce décor mêlant des gammes de vert pâle et de bleu turquoise. Voici à quoi pourrait ressembler le paradis si ce dernier existait toutefois. Je ne voudrais froisser aucune croyance du simple fait de mon ignorance sur le sujet. Nous filâmes à allure réduite tant nous eûmes du mal à nous détacher de cette toile idyllique où la seule envie du promeneur (et donc la nôtre) fut de flâner et de s’allonger dans l’herbe rase et dorée. Au cœur de ce verrou naturel, le lac d’Aubert nous accueillait, chaleureux. La prise de vue fut obligatoire. Et si les effusions de joie n’étaient pas le style de la maison, lorsque la dureté de l’exercice côtoyait la beauté remarquable des éléments, alors tout devenait possible.

Puis soudain, nous débouchâmes sur un plateau au bord duquel s’allongeait, au milieu des pelouses piquetées de pins à crochets et de rochers isolés, le lac d’Aumar. Point culminant de notre semaine pyrénéenne avec 2198 mètres d’altitude, j’éprouvai la sensation de recevoir le très honorifique Souvenir Henri-Desgrange, certes repensé pour l’occasion. Sous le regard du Seigneur Néouvielle, nous longeâmes ce décor mêlant des gammes de vert pâle et de bleu turquoise. Voici à quoi pourrait ressembler le paradis si ce dernier existait toutefois. Je ne voudrais froisser aucune croyance du simple fait de mon ignorance sur le sujet. Nous filâmes à allure réduite tant nous eûmes du mal à nous détacher de cette toile idyllique où la seule envie du promeneur (et donc la nôtre) fut de flâner et de s’allonger dans l’herbe rase et dorée. Au cœur de ce verrou naturel, le lac d’Aubert nous accueillait, chaleureux. La prise de vue fut obligatoire. Et si les effusions de joie n’étaient pas le style de la maison, lorsque la dureté de l’exercice côtoyait la beauté remarquable des éléments, alors tout devenait possible.

Nous forçâmes le chemin, à pied, par un sentier dénué de tout bitume et rendu à la terre et aux pierres. Un promeneur m’interpella gentiment : “Bonjour. Dites monsieur, votre équipement n’est pas vraiment adapté au terrain”. Je conçus que les pneus route pouvaient paraître bien désuets dans ce décor. Et que mes cales, elles aussi typées route, me donna une démarche, disons… atypique. Mais ces seules contraintes techniques durent-elles être un frein à nos investigations ? L’élan de la découverte prévalut sur tout le reste. Cependant, ces brefs échanges étaient toujours des anecdotes sympathiques. Les voyageurs à vélo dont je pensai pouvoir dire que mon frère faisait partie en avaient des wagons à raconter. Nous nous installâmes manger sur la berge où des bovins massifs, l’œil curieux et le cil long, se mélangeaient aux familles sous le regard amusé des plus petits. Nous contemplâmes ce miroir azuréen dans lequel venait se refléter le ciel bleu tacheté de nuage blanc et les cimes cristallines qui l’entourait. Les pigments de couleurs se déposaient sur mes rétines jusqu’à immortaliser ce tableau à la beauté enchanteresse. Ce fut un instant suspendu pour lequel nous voulûmes stopper le décompte infernal du temps.

Nous forçâmes le chemin, à pied, par un sentier dénué de tout bitume et rendu à la terre et aux pierres. Un promeneur m’interpella gentiment : “Bonjour. Dites monsieur, votre équipement n’est pas vraiment adapté au terrain”. Je conçus que les pneus route pouvaient paraître bien désuets dans ce décor. Et que mes cales, elles aussi typées route, me donna une démarche, disons… atypique. Mais ces seules contraintes techniques durent-elles être un frein à nos investigations ? L’élan de la découverte prévalut sur tout le reste. Cependant, ces brefs échanges étaient toujours des anecdotes sympathiques. Les voyageurs à vélo dont je pensai pouvoir dire que mon frère faisait partie en avaient des wagons à raconter. Nous nous installâmes manger sur la berge où des bovins massifs, l’œil curieux et le cil long, se mélangeaient aux familles sous le regard amusé des plus petits. Nous contemplâmes ce miroir azuréen dans lequel venait se refléter le ciel bleu tacheté de nuage blanc et les cimes cristallines qui l’entourait. Les pigments de couleurs se déposaient sur mes rétines jusqu’à immortaliser ce tableau à la beauté enchanteresse. Ce fut un instant suspendu pour lequel nous voulûmes stopper le décompte infernal du temps.

À travers l’onde

du lac aux eaux profondes,

commence un autre monde.

Que la lumière inonde,

jaune et vert se fondent,

Ciel et Terre se confondent,

en écho se répondent.

– Inspiré de l’Oeil Ouvert d’Ossiane –

Dans ce décor onirique, je somnolais. Les visions furent mes compagnes. Dans celles-ci, une créature que je ne sus vraiment distingué surgit soudain des profondeurs du lac pour s’évanouir en un éclair dans l’horizon infini ; un dragon. Alors que s’envolaient les instruments à cordes et se répondaient les instruments à vents, les arrangements au souffle épique d’Howard Shore résonnaient, emportés par les arabesques du vent. Les eaux jusque-là si paisibles se mirent à s’agiter et à bouillonner devant la force aussi légendaire qu’inquiétante qui ressuscita. Devais-je voir là une quelconque représentation visuelle de cette annonce qui me fut faite en avril et qui bouleversa en partie mon année 2024. Ce genre d’annonce que nous ne voudrions jamais entendre. Ce genre d’annonce devant laquelle nous ne sommes jamais assez préparés. Je n’en sus rien. Et pour cause, il y a des mystères que la raison ignore… Plus sûrement, un défi me fut lancé. Et c’est avec maladresse que je tentai de le relever. Et c’est au travers ces quelques lignes que je prends aujourd’hui pour témoin mon challenger et le tient pour complice de ce tableau, théâtre de l’absurde. A charge de revanche frangin.